Mi querido lector, son muchos los que no creen en héroes porque piensan que solo existen en la mitología de los países y en el microuniverso de los cómics. Sin embargo, hay regímenes totalitarios que sí, que creen que una manera de consolidar sus regímenes despóticos, tiránicos y opresores es hacerlo no solamente a través de la fuerza bruta, sino, de modo particular, mediante la forja y gestación de héroes que tristemente condujeron a un pueblo al sacrificio y a la muerte. En efecto, mi querido lector, para muchos los héroes no existen, ni los santos ni las santas ni paparruchas ni, como dicen en España, “pepinillos” en vinagre.

Los héroes solo abundan, para tales personas anónimas y desconocidas de la intrahistoria, mas no menos importantes, en la mitología y el folclore, y ambas dimensiones, mitología y folclore, se han encargado de abordar una buena cantidad de héroes con mucho detalle, atribuyéndoles habilidades y destrezas extraordinarias que estos han usado en sus aventuras, trabajos y andanzas para salvar a aquellos que se hallaban en situaciones de peligro o acosados por el prototípico y convencional villano clásico que encarna indefectiblemente la quintaesencia del mal.

La mitología ha intentado forjar en el imaginario colectivo de los pueblos héroes que sirvieran como modelos a ser emulados por parte de aquellos mortales que carecían de las cualidades y atributos de esos héroes descritos, divinizados o idealizados en su seno.

El poeta y profesor español de la Generación del 27 distinguió entre varios tipos de héroes: el héroe mítico, que puede hasta poseer rasgos divinos; el héroe épico, que aparece en los cantares de gesta medievales y destaca por ser aguerrido y esforzado; el héroe idealizado, que surge en las novelas románticas; y el héroe de clase media, típico de las novelas realistas y que es portador de los problemas cotidianos del hombre común.

Y en mi opinión, los héroes más conocidos son aquellos propios de la mitología griega, y algunos de ellos, al ser hijos de mortal y dios, eran considerados semidioses, algo que rescataron admirablemente los romances ingleses medievales posteriores, que solían centrarse en un caballero dotado de cualidades sobrenaturales por ser hijo de una mujer mortal y de un ser del Otro Mundo.

Entre los héroes más conocidos podemos citar a Heracles (o Hércules para los romanos), al Cid Campeador, a Perseo, a Cadmo, a Belerofonte, a Orfeo, entre muchos otros. El caso del Cid Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar: c.1048-1099), es muy significativo, pues parece que este, a pesar de la leyenda que lo encumbró como un héroe castellano que luchó en pro de la Reconquista, fue en la vida real lo que podríamos considerar un “mercenario” que sirvió a diferentes caudillos tanto cristianos como musulmanes, según su propia conveniencia e intereses personales.

No hay duda de que su figura de carne y hueso se hizo legendaria con el poema El cantar de mio Cid, un cantar de gesta del siglo XIII de autor anónimo de 3735 anisosilábicos, esto es, de extensión variable, que cuenta las hazañas y acciones en los últimos años de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar.

En fin, para muchos ciertamente no existen héroes reales, divinos o semidivinos, titánicos y colosales, no, existen, por el contrario, según su buen parecer, hombres y mujeres, con sus vicios y virtudes, con sus orlas e imperfecciones en conformidad con la naturaleza con la que están revestidos comúnmente los seres humanos, sin quitarles tampoco la capacidad, evidentemente, de realizar grandes hechos.

Estos mismos seres humanos divinizados o convertidos en héroes hasta bordear lo sobrenatural, en algún momento clave de sus vidas, y llevados por un delirio onírico, un paroxismo, un estado de ansiedad, depresión o brote paranoico, experimentaron casi de la nada cambios radicales en su vida, conversiones inusuales, o metamorfosis rodeadas de enigmáticas apariciones, sueños y visiones, etc., y nada más, nada que se pudiera etiquetar o tildar, siempre en la opinión de un grupo intrahistórico indefinido, como divino o sobrenatural, solo de humano.

No obstante, la historia oficial u oficialista es, muchas veces, maledicente y engañosa, al convertir un hombre en un “dios” con la connivencia, en ocasiones, de líderes mesiánicos y despóticos, tanto de izquierda como de derecha.

Es entonces cuando ciertos simples seres humanos o sencillos mortales, proclives a la muerte o sujetos a la destrucción del tiempo que a nadie perdona, son transmutados en seres extraordinarios e inmortales (unas veces en sentido metafórico y otras, en sentido literal) y encuadrados en relatos épicos, tal como se hacía en las epopeyas y leyendas de índole medieval o decimonónica.

Por suerte, mi querido lector, existen mentes lúcidas y preclaras que nos sacan, cuando se puede, de la alienación historicista oficial que sufrimos y nos conducen nuevamente a la realidad más objetiva y esplendente.

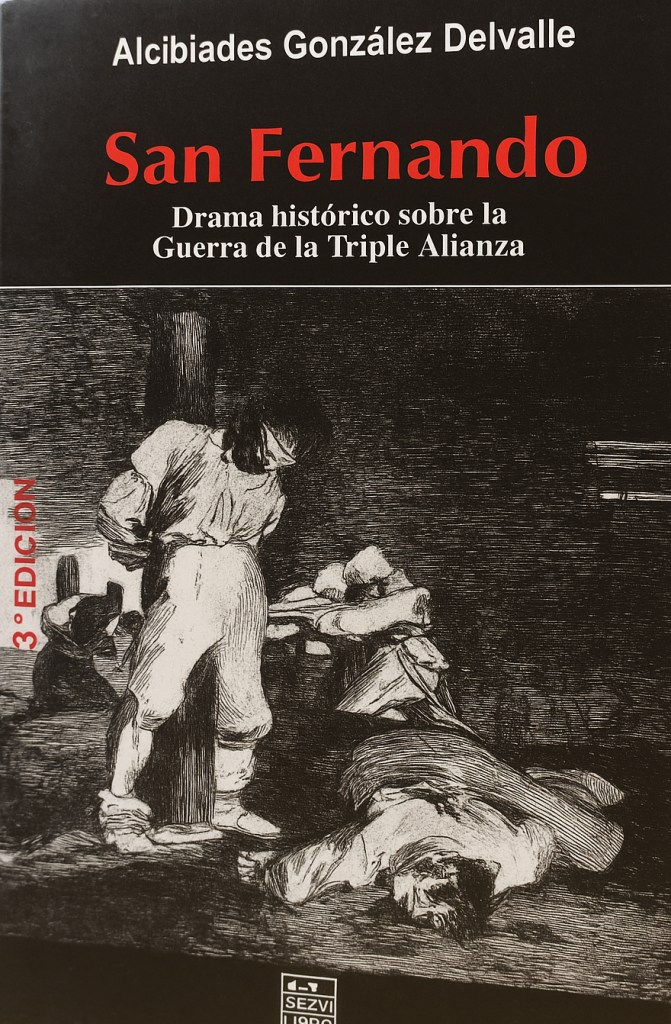

Uno de ellos es Don Alcibíades Gonzáles Delvalle, el cual, evidentemente, no necesita presentación. Una de sus obras teatrales más maravillosamente “irreverentes” y consecuentes que tiene como contexto histórico la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) es San Fernando.

En esta obra su autor nos presenta a través de las voces polifónicas de cinco hombres (Rogelio, Ramón, Nicasio, Duarte, Antonio) y tres mujeres (Felipa, Luisa, Isabel) la imagen del Mariscal Francisco Solano López en su papel de Presidente de Paraguay, una imagen que no es sino la de un caudillo “enfermo”, gravemente “enfermo” que está cegado por su narcisismo (¿te acuerdas, lector, de Erich Fromm), y por la convicción mesiánica de que sus decisiones no deben ni tienen que cuestionarse bajo ningún concepto so pena de muerte.

En la obra se mencionan, además de los protagonistas intrahistóricos anteriores, el padre Fidel Maíz, el coronel Aveiro, el obispo Palacios, el general Barrios, Saturnino Bedoya, y Benigno López (hermano del Mariscal), entre otros.

La imagen de Francisco Solano López en San Fernando es prácticamente la de un dictador o la de un gobernante absoluto o absolutista que está enfermizamente obsesionado con perseguir a sus propios compatriotas paraguayos en lugar de preocuparse por las ríspidas acciones de Brasil, Argentina y Uruguay, los tres colosales enemigos de Paraguay, sí, de Paraguay, un país noble que en la pieza teatral de Alcibíades González Delvalle acaba de salir de una guerra sangrienta, de una guerra injusta e inmerecida, y de una guerra total y absolutamente desigual.

López aparece como una sombra hierática despótica y temerosa, lleno de entelequias y quimeras que solo ve a su alrededor conspiraciones, y que en su delirio febril decide actuar en consecuencia castigando y condenando a muerte a todos aquellos que están cerca de él, incluso a los miembros de su propia familia: hermanos, hermanas y madre.

Alcibíades González Delvalle tuvo dos propósitos fundamentales a la hora de escribir esta obra que fue prohibida en 1975 por “antilopizta” por la entonces Directora de Cultura Leonarda Páez de Virgili y por el escritor Mario Halley Mora.

Por una parte, desmitificar la figura de Francisco Solano López, como también trató de hacer Roa Bastos en El fiscal, y, por otra, en una época donde se imponía en Paraguay un gobierno de corte totalitario como el de Alfedo Stroessner y en la que fue escrita San Fernando, hacer tomar conciencia al pueblo paraguayo de la necesidad de buscar a través de la lucha cultural e intelectual otros aires cimbreados por la democracia, otros céfiros y favonios repletos de libertad que condujeran a un Paraguay diferente donde se erradicase definitivamente el miedo, el terror, la incertidumbre, la desconfianza, y el siempre y eterno pyrague.

La figura de López, según nos los exponen directamente los personajes de la obra guiados de la mano de su autor, puede equipararse perfectamente a la del dictador Stroessner y, por extensión, claro está, a la figura de cualquier dictador o tirano supremo y universal.

No, López no es un héroe, ni siquiera un antihéroe, sino solamente un ser humano desmitificado, ensombrecido y empequeñecido en San Fernando por su paranoia y carácter tiránico.

La obra se estructura en un solo acto y posee un estilo dinámico, claro y sencillo a través del cual el autor construye su tesis de la manera más comprensible para el lector. El estilo de la pieza teatral no persigue, pues, la forma, sino el fondo ideológico con la pretensión de una puesta en escena sobria y equilibrada donde los personajes, sus hechos y sus palabras sean los principales protagonistas, deuteragonistas y testigos de una época adversa y funesta.

San Fernando forma parte de la trilogía Procesados del 70 y Elisa, y responde a un acontecimiento clave en la historia del Paraguay, el de la denominada “Masacre de San Fernando”.

Tan fatídico episodio ocurrió el 21 de diciembre de 1868 durante la Campaña de Pikysyry, y consistió en un juicio sumario y posterior ejecución de altas personalidades de la política, del ejército y de la Iglesia acusados de participar en una supuesta conspiración para traicionar al Mariscal Francisco Solano López apartándolo del poder, firmar la paz con los aliados, y poner fin a la guerra.

El 16 de octubre de 1868 López emitió un decreto desde Pikysyry acusando formalmente de traición (y ordenando su posterior ejecución el 21 de diciembre de ese mismo año) a José Berges, Gumersindo Benítez, José María Bruquez, Benigno López, el general Vicente Barrios, el obispo Manuel Antonio Palacios, el coronel Manuel Núñez, el coronel Paulino Alén Benítez, y de aproximadamente 400 personas (civiles y militares).

La Masacre de San Fernando ha quedado en la Historia del Paraguay como uno de los acontecimientos más cruentos y deplorables que hizo que se deteriorase la imagen de Francisco Solano López ante los ojos del pueblo paraguayo, una imagen que Stroessner y sus seguidores quisieron revitalizar y enaltecer heroicamente activando la maquinaria de la propaganda existente entonces. ¿Te acuerdas, mi querido lector, de la película Cerro Corá?

La película, dirigida por el director paraguayo Guillermo Vera y financiada por el gobierno del general Alfredo Stroessner, contenía el siguiente mensaje inicial: “En cumplimiento de la orientación nacionalista y patriótica del gobierno colorado del excelentísimo señor Presidente de la República General de Ejército, Don Alfredo Stroessner. Esta película la produjo la delegación permanente de la Honorable Junta de Gobierno ante las seccionales de Ybycuí, Acahay y La Colmena, presidida por el Ministro de Hacienda, General Don César Barrientos. (…) Esta primera película de largometraje dirigida y ejecutada totalmente por artistas paraguayos, está inspirada en la mística del más límpido y noble nacionalismo, sin obscuros propósitos de alentar resentimientos que conspiren contra la concordia de los pueblos. El film es un mensaje del gobierno y pueblo paraguayos en pos de la comprensión de las naciones en paz y armonía, al demostrar que las guerras no conquistan la libre determinación de los pueblos, ideal sublime que condujo al Mariscal Francisco Solano López a su épico final”.

Lector, tú puedes extraer con libertad tus propias conclusiones a este respecto. Y para finalizar, te diré que San Fernando ofrece una visión de la historia diferente edificada sobre el sustrato de la reflexión y la libertad, un sustrato que no ha mermado con el paso del tiempo, sino todo lo contrario, que se ha hecho más maduro, objetivo y merecedor de un mayor debate histórico que conduzca, finalmente, a rescatar la pura verdad y nada más que la verdad.

LEA TAMBIÉN: Libros que avivan la memoria: Periodismo y cultura bajo la represión