Puede leerse en los periódicos de la época, como El Defensor de Granada, que un bochornoso 22 de julio del año 1928, en el afamado Cortijo del Fraile y contando como testigos a los grillos y a las chicharras del paisaje local, una novia de nombre Francisca Cañadas Morales, de 20 años de edad, natural de Níjar, Almería (España), decidió huir justo el día de su boda con su primo Francisco Montes Cañadas, diez años mayor que ella, de quien estuvo enamorada desde su más tierna infancia, dejando plantado al novio, Casimiro Pérez Pino, de 29 años de edad, con quien se iba a casar en la iglesia de Fernán Pérez.

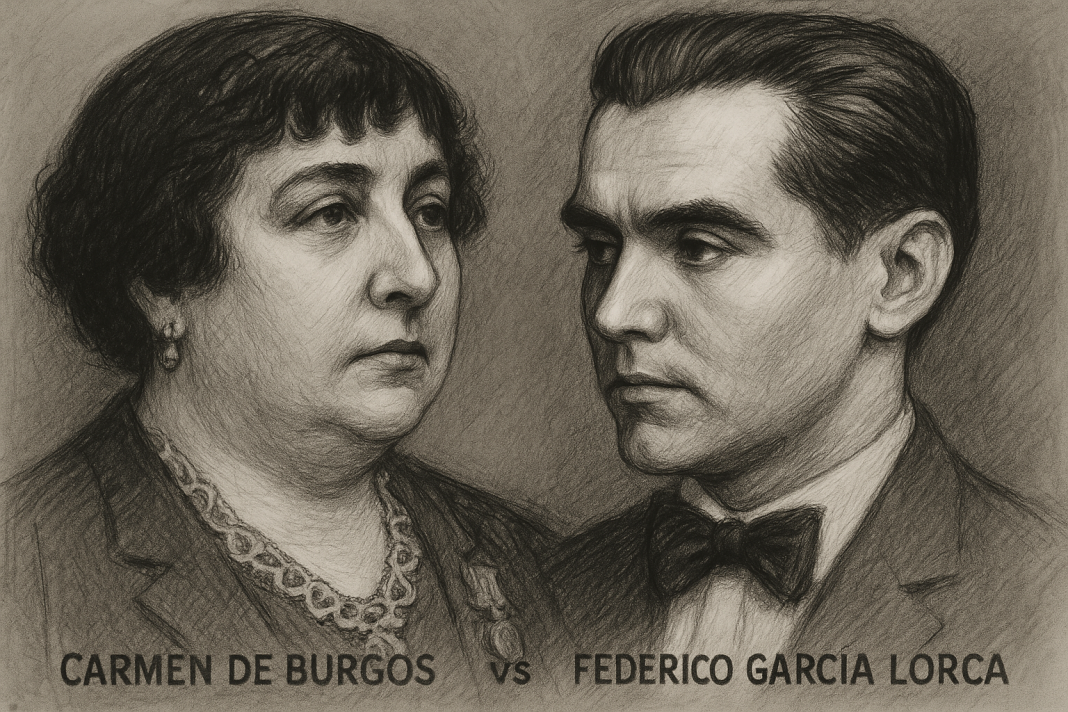

El crimen real que inspiró dos obras maestras

En los periódicos de aquel entonces puede leerse, además, que cuando Francisca y Francisco huían a caballo para sellar su destino juntos en la incertidumbre del momento, Francisco Montes fue asesinado de tres tiros por el hermano del novio que había sido abandonado horas antes.

Francisca, sin embargo, salvó la vida y consiguió vivir prácticamente recluida muchos años en un lugar no muy lejano a Níjar, llamado el Hualix. Nunca se casó.

El novio abandonado, en cambio, sí se casó y llevó una vida normal y discreta hasta el día de su muerte en 1990 a los 92 años. En cuanto al asesino, José Pérez, este cumplió una condena de tres años por el asesinato de Francisco Montes.

Este luctuoso suceso inspiró dos grandes obras literarias: la novela corta Puñal de claveles (1931), de Carmen de Burgos, y la obra de teatro, Bodas de sangre (1931), de Federico García Lorca.

Carmen de Burgos: La pionera feminista detrás de Puñal de claveles

Carmen de Burgos fue una mujer tan apasionante como adelantada a su tiempo. Nació en Almería (España) el 10 de diciembre de 1867 y murió en Madrid el 9 de octubre de 1932.

En vida ejerció el oficio de periodista, escritora y también el de traductora, pero, además, fue una defensora activa de los derechos de la mujer.

Fue conocida como Colombine. Esta gran intelectual española fue, además, la primera mujer reconocida como periodista profesional en España y la primera mujer corresponsal de guerra en dicho país.

Como defensora de los derechos de la mujer, Carmen de Burgos luchó arduamente en sus campañas para que se legalizase el divorcio, a pesar de los continuos ataques que recibió por parte de los sectores más conservadores de la sociedad española y de la Iglesia Católica. Una de esas campañas se llevó a cabo en el Heraldo de Madrid, en una columna titulada El voto de la mujer.

Carmen de Burgos se relacionó con lo más granado de la intelectualidad española de aquellos momentos, como Benito Pérez Galdós, Vicente Blasco Ibáñez o Juan Ramón Jiménez, entre otros, y, contraria a lo que dictaban los cánones de la buena moral en aquella época, se “juntó” sentimentalmente con otro gran intelectual de la época, Ramón Gómez de la Serna, con quien nunca se casó, pero con quien compartió muchos años de convivencia y el amor por la literatura y la cultura.

La proclamación de la Segunda República en el año 1931 permitió felizmente para Carmen de Burgos la legalización del matrimonio civil, el divorcio, el voto femenino y abogar con más intensidad que nunca por los derechos de la “mujer moderna”.

Tres de los libros que permiten acceder a su pensamiento e ideas son La misión social de la mujer (1911), La mujer en España (¿190-?) y La mujer moderna y sus derechos (1927).

Ella no fue una feminista radical, sino más bien moderada que pensaba que no había que enemistarse con el hombre, sino colaborar con él. Sus últimas palabras antes de morir fueron: “Muero feliz porque muero republicana. Griten, amigos, conmigo: ¡Viva la República!”.

Carmen de Burgos escribió su novela Puñal de claveles poco antes de morir y fue una de las fuentes que utilizó el granadino Federico García Lorca para su pieza teatral Bodas de sangre.

Federico García Lorca y la tragedia en Bodas de sangre

El lugar donde ocurre la tragedia en Puñal de claveles es Níjar (Almería), localidad donde ocurrió el crimen real, y sus personajes principales giran en torno a la familia Cruz. Entre ellos están Frasco, la esposa de este, Antonia, la hija que ambos tienen en común, Pura, Antonio el Peneque, un contrabandista de dudosa moralidad, y un amigo de este, José.

Entre los personajes secundarios mencionamos a las primas “pobres” de Pura, Cándida e Isabel y sus criadas (vecinas suyas), Rosa y Encarnación.

Antonia, presa de la tradición y víctima de los convencionalismos sociales, trata de persuadir a su hija Pura para que se case cuanto antes porque ya tiene veinte años, una edad que aquella considera ya tardía para casarse, y cuando su padre le propone a Antonio el Peneque, ella acepta sin manifestar queja alguna, con resignación y con una indiferencia bastante patente.

La madre ve en ese matrimonio con un hombre que es dueño del cortijo de los Tollos y posee una buena posición social, aunque alcanzada por medios ilícitos, una manera de escalar socialmente y aumentar el prestigio social y económico de la familia.

Eso es lo único que le interesa. No le importan los sentimientos de su hija ni su felicidad, sino el hecho de que esta se case con un buen partido que goce de una óptima situación económica. Pero la presión social que se ejerce sobre Pura no procede solamente de su propia madre, sino de un entorno social formado por sus conocidas, amigas y los vecinos de la localidad.

La resignación de Pura viene acompañada, además, de cierta frustración y sumisión a los padres. De alguna manera Pura encarna la situación de muchas mujeres españolas pobres de la época obligadas a aceptar en silencio un matrimonio concertado por razones económicas, algo que parece desear denunciar Carmen de Burgos en esta novela.

Antonio el Peneque hace todo lo posible por colmar de atenciones y regalos a Pura y por visitarla todos los domingos, pero no logra enamorarla.

Un domingo cualquiera este no puede visitarla y decide enviar a un amigo suyo llamado José, un hombre joven, robusto y atractivo, para que le avise de ello.

En el trayecto José corta por decisión propia un ramo de claveles en el huerto de Montano para entregárselo a ella como obsequio en nombre de Antonio. A partir de este episodio el amor surgirá entre José y Pura.

Cuando Antonio se entera del episodio de las flores, se molesta, y se lo hace saber a su amigo José, quien lo tranquiliza diciéndole que no hay nada detrás de ello, y agrega que no está interesado sentimentalmente en Pura.

Pero no es verdad, pues José toma la decisión de llevarle más flores a Pura e iniciar un romance con ella. En este sentido, José no es leal a su amigo Antonio, lo miente y lo traiciona.

A José le gusta Pura y a Pura le gusta José al pensar en los claveles que son como puñales en la carne por el aroma tan intenso que despiden y por su color tan vívido que es como la sangre de un toro, y por ello se escapan el mismo día de la boda.

Pura es perfectamente consciente de lo que está haciendo y, por lo tanto, es cómplice del engaño y de la traición. No obstante, en ese momento Pura parece convertirse en una heroína porque marcharse con el hombre que ama, con el hombre joven y hermoso por el que siente algo de verdad, supone no traicionarse a sí misma ni a sus sentimientos.

Asimismo, la fuga constituye simbólicamente un acto de liberación y una manera de terminar con su frustración, con su sumisión, con su esclavitud y con un matrimonio falso.

La fuga con José supone alcanzar la libertad y su emancipación de una sociedad opresiva que limita y condiciona a las mujeres del campo.

Por lo tanto, al huir, Pura se convierte en una mujer auténtica que se aleja de la farsa gris y lúgubre de un matrimonio por conveniencia y de un entorno social y familiar sofocante.

Es entonces cuando Pura hace honor a su nombre y se convierte en una mujer leal a sus principios. La huida se convierte en el símbolo de la vida, del porvenir, de la esperanza, de una sangre que late con fuerza, de un sentido de certidumbre y de la felicidad, todo lo contrario de lo que hallamos en Bodas de sangre. ¿Por qué?

Porque la intención de esta novela corta no es impactar al lector y servirle una “tragedia por el amor de una tragedia” que está inspirada en hechos reales, como en la obra de Lorca, sino mostrar muy claramente que la huida por parte de Pura de un matrimonio convencional va a conducir finalmente a su felicidad.

Es verdad que al término de la novela corta no sabemos cómo reacciona el novio abandonado, pero ¿importa eso? La protagonista es Pura, una mujer valiente que ha roto la tradición familiar y social, sin traumas, sin tragedia, sin derramamiento de sangre, sin muerte.

Bodas de sangre, mi querido lector, es otra cosa, es una tragedia en la que la muerte y la sangre relucen con gran esplendor. ¿Por qué ha de extrañarnos esto? Lorca es vida y muerte, comedia y tragedia, pero la tragedia y la muerte prevalecen más en Lorca.

En Bodas de sangre, una obra teatral que consta de tres actos y siete cuadros, hay muerte y tragedia, dolor y sufrimiento, hay venganza.

Por lo tanto, no hay esperanza, no hay felicidad, no hay futuro. Federico García Lorca escribió Bodas de sangre en 1931 y se estrenó con un éxito clamoroso el 8 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid.

En 1938 Edmundo Guibourg la adaptó y la llevó al cine. Sus protagonistas fueron Margarita Xirgu, Pedro López Lagar, Enrique Álvarez Diosdado y Amalia Sánchez Ariño. En Bodas de sangre Lorca no quiere denunciar nada, no le importa eso, no es su deseo ni su intención, solo pretende cebarse en la tragedia y en su naturaleza, así como sumergirse en las raíces de lo más profundo y ancestral de Andalucía: sus mitos y folclore, su cultura moruna, y todo ello adobado con un profundo simbolismo que es necesario conocer para entender mejor esta obra lorquiana.

Bodas de sangre tiene como protagonistas a un novio apasionado que ama a la mujer con la que va a casarse; a una novia a la que su corazón impulsa a escaparse con un hombre casado el día de su boda; y a Leonardo, ese hombre casado con el que se fuga la novia enamorada.

La obra comienza con los preparativos de la boda entre el novio y la novia con la presencia de Leonardo, el antiguo amor de la novia que acabó casándose con la prima de esta.

El día de su boda la novia huye con Leonardo. El novio, destrozado y humillado ante la traición, persigue a los amantes fugados. Cuando los dos hombres se encuentran, se enzarzan en una pelea que resulta en la muerte de ambos en medio de un baño de sangre.

Diferencias clave entre Puñal de claveles y Bodas de sangre

Y al igual que en la obra de Carmen de Burgos, la naturaleza desempeña un papel crucial en Bodas de sangre. Esta se erige como un entorno agreste y desértico, símbolo de la tragedia y de la circunstancia vital de sus personajes.

Sin embargo, hay, asimismo, otros elementos que ambas obras tienen en común, como el tema del honor familiar, la venganza, la huida y la fuerza del amor como escultor del destino.

Pero también hay diferencias. Mientras que la obra de Carmen de Burgos parece incitar más a la reflexión y apelar a la razón, en la tragedia de Lorca lo que luce es el corazón, la pasión, la sinrazón, y un simbolismo que es más intenso que en la obra de Carmen de Burgos.

LEA TAMBIÉN: Charles Bukowski: el escritor maldito que hizo del fracaso un triunfo

La presencia de la luna es una constante en Lorca y hace referencia a la muerte, al erotismo, a la fecundidad, a la esterilidad o la belleza; el agua, cuando corre, es símbolo de vitalidad, cuando no, representa la muerte; la sangre suele representar la vida y la muerte, así como lo fecundo y lo sexual; el toro es símbolo de muerte y belleza; y las hierbas y los metales anuncian también la muerte o constituyen el preludio de una tragedia inevitable.

Puñal de claveles y Bodas de sangre son dos grandes obras literarias universales, pero también dos maneras de entender la vida y la muerte, la certidumbre y la incertidumbre, el destino que se escoge con libertad y el destino determinado, el amor falso y convencional y el amor verdadero.

_________________________

Escribe José Antonio Alonso Navarro | Doctor en Filología Inglesa por la Universidad de La Coruña (España) | Crítico literario de La Tribuna.